2020 | Olívia Mindêlo - Natureza, cultura e criação

2018 | Yohana Junker - Cativa [A Natureza da Natureza]

2018 | Icaro Ferraz Vidal Junior - Da artificialidade da natureza, da naturalidade do artifício

2014 | Lucas Oliveira - Miragens

2014 | Marco Buti - multiplicação e miopia 2

2014 | Entrevista para Marcio Oliveira Fonseca

2014 | Entrevista para a Revista Graciliano - Alagoas

2013 | Prêmio Arte Ref Entrevista com a artista da semana

2011 | Lucas Oliveira - Desenhadora

2011 | Stefanie Hessler - Of Snakes, Mythology and Aby Warburg

2011 | Entrevista ao site Colherada Cultural

2011 | Fabiano Calixto - verde azul amarelo rosa e branco

2011 | Francesca Cricelli - poemas para obras da exposição

2010 | Diálogo de Flora Assumpção com Marco Buti

2010 | Perguntas do Instituto Tomie Ohtake aos artistas selecionados para o Prêmio Energias na Arte

Cativa [A Natureza da Natureza], Flora Assumpção

Yohana Junker, doutoranda em história da arte e ciências da religião na Graduate Theological Union, Berkeley, California. Pesquisa arte contemporânea nas Américas, com ênfase na convergência entre arte, ecologia, espiritualidade e produção artística indígena.

“Não importa quão alienados nos tornemos, continuaremos a produzir padrões que espelham o mundo natural”

Trecho da obra de Victoria Vesna, ‘Mind and Body Shifting:

From Networks to Nanosystems,’ 2002.

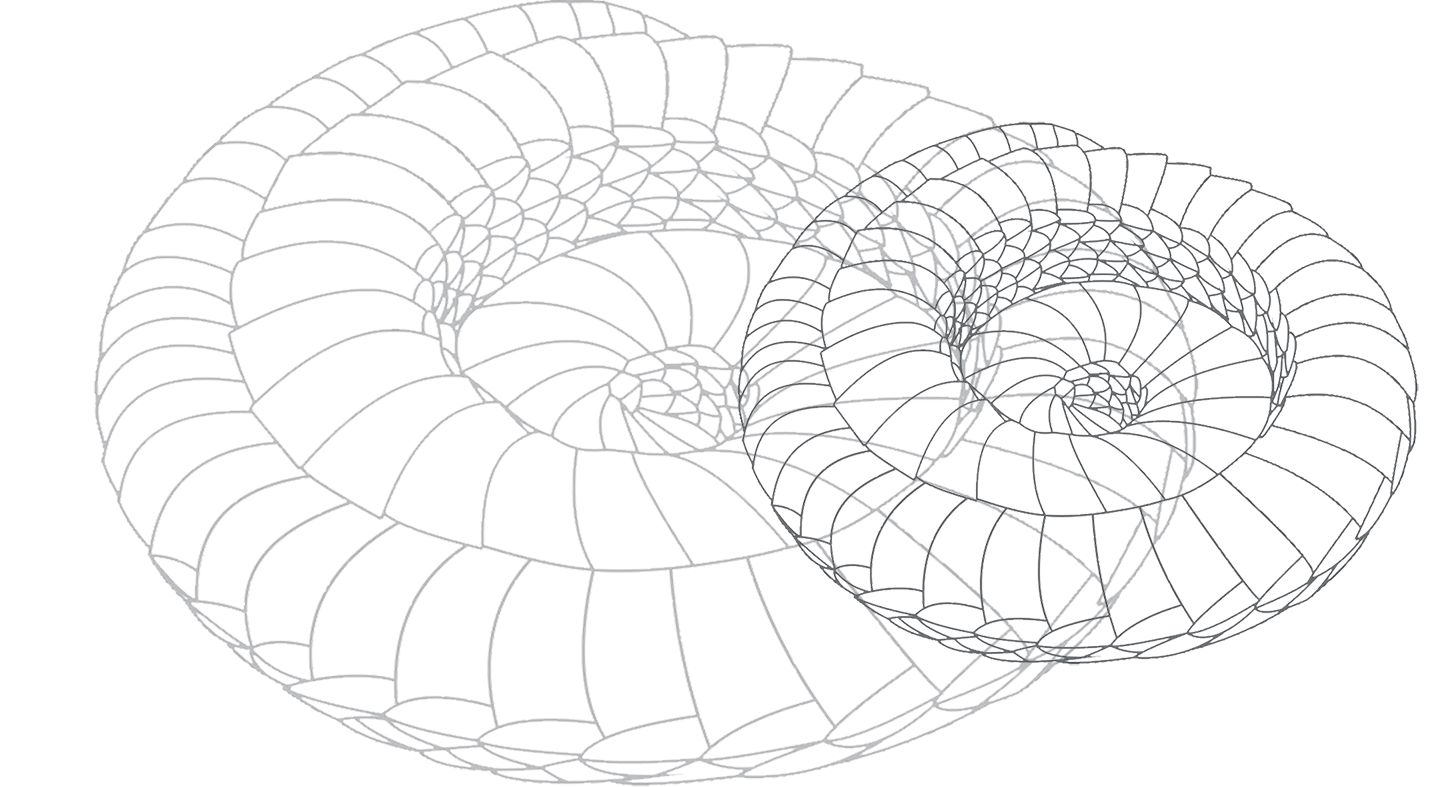

As obras de Flora Assumpção aqui reunidas propõem um atravessamento da membrana frágil que separa o natural do artifício. Em Cativa [A Natureza da Natureza], a instalação complexa que se estende por todo espaço da galeria re-desenha e re-apresenta padrões encontrados na natureza, nos convidando a ruminar sobre o caráter da intervenção humana nela. Será que integramos e sustentamos os ambientes que habitamos ou também os desestabilizamos, dominamos e desnaturamos? Adentramos Cativa como espaço de cativação ou cativeiro? Seremos seduzidos, encantados ou aprisionados pela beleza e sensualidade da instalação? Por meio da manipulação de materiais do cotidiano—produzidos industrialmente e modificados manualmente—Flora nos confronta com tais interrogações.

Num mundo tão fantástico quanto exuberante que a artista nos proporciona, a percepção do espaço, da arte e da natureza se emaranham. O material—que em outras instâncias seria considerado inerte e não-responsivo—passa a incorporar vitalidade, complexidade e dinamismo, como os seres imaginários de Borges. À medida em que seguimos o percurso destes materiais pela galeria, passamos a esquadrinhar um labirinto de possibilidades no qual a relação com a matéria se caracteriza mais por movimento, fluxo, oscilação e volubilidade do que por forma, propriedade, permanência e estabilidade, como sugerem Deleuze e Guattari.[1] A obra de Flora também nos remete ao pensamento de Elizabeth Grosz, Donna Haraway e Jane Bennet: todas sugerem que objetos naturais e artificiais estão sempre em estado de alteração, emaranhados numa vibrante teia de relações e colaborações pegajosas, voláteis.[2] Nesta simulação híbrida que consubstancia a natureza, o cotidiano, a tecnologia, o industrializado, a maleabilidade e a rigidez, as obras confundem a expectativa do observador, enevoando os limites entre forma e função, familiar e fantástico, o lúdico e o crítico. As estruturas de folhagens artificiais que demarcam a galeria, por exemplo, podem ser descobertas como trepadeiras, plantas rasteiras, tentáculos animais, uma cascata ou cachoeira camufladas que abalam o espaço como ondas, maremotos. Sua investigação artística traz experimentos que delineiam e articulam uma cartografia da proximidade. É no entrelaçar das formas, das repetições, dos materiais, das cores, das texturas e dos corpos (sejam eles

animais fantásticos ou humanos) que um convite nos é estendido para que tateemos e re-imaginemos as possibilidades, mutações e limites da interação humana com a natureza.

Tal convite-provocação desloca o animal humano da posição de centralidade criativa: somos tão fundamentalmente nativos quanto recolhidos da natureza—tão fabricantes quanto fabricados por ela. Para Bachelard, é no tocar dessas formas e ramagens que podemos compreender a realidade: cada gesto poético capaz de penetrar a membrana da matéria encontra, do outro lado, a beleza e o “cerne do ser.”[3] Na lírica de Bachelard, a matéria possui dois valores: um de elevar e outro de aprofundar a imaginação humana. Isso se desdobra num movimento vagaroso, doloroso e potente como articula Jacques Bousquet: “Uma nova imagem custa à humanidade o mesmo labor que uma nova característica custa à uma planta.”[4] Em tal labor humano da imagem, Flora introduz a dimensão do trabalho manual em sua instalação—frequentemente ligado à atividade doméstica e à arte popular—ressignificando e reposicionando a criação artesanal num circuito artístico de fine arts. Esta manobra permite o desalinhavar de práticas artísticas tidas como dominantes, costurando uma relação complexa entre o centro e a periferia que se dá na superfície de cada Hydra.

Nesta vasta instalação, as dobras desencadeiam inúmeras reações: elas esticam, encolhem, alargam, misturam, desdobram, conferem densidade e flexibilidade não somente à matéria, como também à memoria e à imaginação.[5] Em cada um dos milhares de vincos presentes na obra, a periferia encontra o centro, as extremidades tocam o eixo central e a energia produzida pela tração das mãos no plástico, no feltro, no papel, encharcam esses materiais de potencialidade. As sobreposições das dobras da artista capturam as contrações do tempo, as contingências da história e evidenciam a advertência de Latour—de que não há pura cultura, tecnologia, ou pura natureza, tudo flui e contamina as diversas dimensões desta labiríntica rede.[6] Ao perambular por esses espaços da galeria, talvez delineemos uma praxis transformadora e criativa às urgências de nossos tempos de modo a nos reintegrar tanto à natureza, quanto à produção—sustentável—do artifício. E, para que isto aconteça, sigamos Hydra—que vem para limpar a névoa que encobre nossas percepções.[7]

[1] Deleuze e Guattari, A Thousand Plateaux, (1980) (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003).

[2] Jane Bennet, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things, 2010; Elizabeth Grosz, Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space, 2001; Donna Haraway, Staying With the Trouble, 2016.

[3] Gaston Bachelard, L’eau et les Rêves, (Paris: José Corti, 1942), 1-3.

[4] Ibid.

[5] Como articulam Michel Serres, Atlas (Paris: Éditions Julliard, 1994), 47-8 e Gilles Deleuze, The Fold: Leibniz and the Baroque, trad. Tom Conley (Londres: Athlone Press, 1993), 3.

[6] Bruno Latour, Politics of Nature (1999) (Cambridge: Harvard University Press, 2004).

[7] Stéphane Mallarmé, Divagations, citada por Bachelard em L’eau et les rêves (Paris, José Corti, 1942), 1.

2019|2020 - Trepante II com Serpentes Azuis I e II

2018 - Trepante | Cativa [A natureza da natureza]

2008|2020 - Suíte Azul [ou provérbios azuis]

2014|2018 - Criaturas Híbridas II + Serpentes Negras [revisitadas]

2014|2017 - Herbário | Pequenas Naturezas

2014|2016 - A Natureza da Natureza | Piscina [Troféu-Monumento]

2013|2014 - Criaturas Híbridas | Drusa | Rabo de Lagarto | Super-Piscina

2013 - Fósseis | Animais Simbióticos | Engrenagens | Spectro I a XII

2013 - Montanha Construída | Pequeno Compêndio das Tormentas

2011|2013 - Piscinas I a IV | 2013 - Serpentes Negras I a III

2012 - Largas y Transparentes

2012 - Serpentes Fantasmas | Casulo [das Criaturas Fantasmas]

2011 - Óbidos, das Serpentes Reencarnadas | Jaula

2011 - Serpentes Reencarnadas II | As Criaturas dos Espelhos [depois de Borges]

2011 - Serpentes Reencarnadas | A Serpente Verde [depois de Goethe] | Colisão

2010|2014 - Desfiladeiros, do Projeto Vertigem do Mar

2010 - Serpentes de Prata II | Serpentes de Prata II, V e VI | Serpentes de Prata I

2010 - The Turn of the Screw | Serpentário | Serpentário II

2008|2010 - Serpentes de Prata